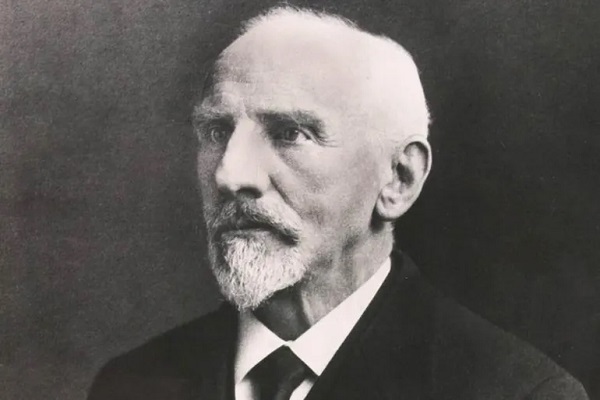

Christian Snouck Hurgronje : entre érudition et espionnage colonial

Universitaire de formation, linguiste et arabisant de talent, il fut aussi un agent au service des intérêts coloniaux néerlandais. Sa trajectoire singulière, marquée par une immersion clandestine à La Mecque sous une identité musulmane, a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire des rapports entre l’Europe et le monde islamique.

Oscillant entre la quête académique, la curiosité sincère pour l’islam et l’engagement au profit des stratégies impérialistes, Hurgronje illustre le rôle ambigu de nombreux orientalistes du XIXᵉ siècle, pris entre science et politique.

Une vie façonnée par l’orientalisme et la dissimulation

Né en 1857 à Oosterhout, dans une famille marquée par le scandale et la rigueur religieuse, Snouck Hurgronje choisit très tôt la voie de la théologie. À l’université de Leyde, il se spécialisa dans les études arabes et acheva en 1880 une thèse sur les fêtes et cérémonies de La Mecque. Très vite, sa maîtrise de l’arabe et son intérêt pour les cultures islamiques attirèrent l’attention du ministère des Affaires étrangères néerlandais. Loin de se limiter à la recherche académique, son savoir devint un instrument précieux pour la politique coloniale.

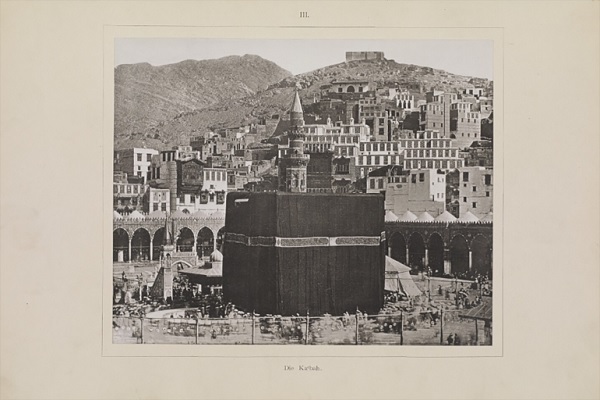

En 1884, il fut envoyé à La Mecque sous couvert d’études scientifiques, mais sa mission réelle consistait à surveiller les pèlerins originaires des Indes néerlandaises, que les autorités craignaient de voir galvanisés par des idées anticoloniales. Pour mener à bien cette infiltration, il adopta le nom d’« ʿAbd al-Ghaffar al-Laydini » et se présenta comme un musulman européen converti. Pendant plusieurs mois, il vécut au cœur de la cité sainte, participant aux prières, observant les rites et tissant des relations avec des savants et notables locaux. Son habileté à se fondre dans la société mecquoise, alliée à son usage discret de la photographie et de l’enregistrement sonore, lui permit de recueillir des données uniques sur les pratiques religieuses, l’architecture et la vie sociale.

Cependant, derrière cette immersion, l’objectif demeurait stratégique : identifier d’éventuels réseaux de résistance indonésiens et évaluer la portée politique du pèlerinage. Ce double rôle – chercheur et espion – marqua durablement sa réputation, oscillant entre admiration pour son audace et critique de sa duplicité.

L’instrumentalisation du savoir islamique au service du colonialisme

Après son séjour à La Mecque, Hurgronje mit son expertise au service direct de l’administration coloniale des Indes néerlandaises. Devenu conseiller officiel, il joua un rôle central dans la guerre d’Aceh, l’un des conflits les plus longs et les plus violents de l’empire néerlandais. Sa stratégie ne consistait pas seulement à réprimer militairement la résistance, mais à exploiter les divisions internes du monde islamique et à influencer les élites religieuses locales.

Il préconisait une approche fondée sur l’infiltration culturelle : coopérer avec les oulémas jugés modérés, marginaliser les figures militantes et intégrer les pratiques islamiques dans la gouvernance coloniale. Plutôt qu’une confrontation directe, il prônait une domination subtile, appuyée sur la connaissance fine des structures sociales et religieuses. Dans ses écrits, il développa une réflexion sur les concepts islamiques de dar al-islam et dar al-harb, soulignant leur importance politique et leur impact sur les attitudes musulmanes face à la domination étrangère.

Ses analyses dépassaient le cadre néerlandais : il s’opposa, par exemple, aux thèses simplistes de certains orientalistes britanniques qui considéraient les révoltes musulmanes comme illégitimes sur le plan religieux. Pour Hurgronje, la légitimité du jihad dépendait des conditions politiques et sociales, et il fallait prendre au sérieux la capacité des musulmans à mobiliser leurs doctrines contre la colonisation. Ce regard pragmatique renforça sa valeur stratégique pour les Pays-Bas, mais accrut également la méfiance à son égard dans le monde islamique, où il fut perçu comme un agent manipulateur plutôt qu’un véritable savant.

Un héritage intellectuel et moralement ambigu

La fin de la vie de Snouck Hurgronje fut marquée par un retour à l’université de Leyde, où il enseigna la langue arabe et poursuivit ses recherches. Ses travaux sur La Mecque, publiés en deux volumes, demeurent une source majeure pour l’histoire du pèlerinage au XIXᵉ siècle. Ses photographies de la Kaaba et ses enregistrements sonores constituent des témoignages uniques de l’époque. Pourtant, ces contributions scientifiques sont indissociables de leur contexte d’espionnage et de surveillance.

Sa mort en 1936 révéla une ultime contradiction. Bien qu’il ait consacré sa vie à l’étude de l’islam et qu’il ait été enterré selon le rite musulman, il resta étranger à la communauté qu’il avait tenté d’intégrer. Son enterrement discret, sans la présence de sa famille proche, symbolisa cette existence partagée entre deux mondes sans appartenir pleinement à aucun.

Aujourd’hui, son héritage divise toujours : d’un côté, un érudit pionnier qui a fourni une documentation précieuse sur le monde musulman ; de l’autre, un espion colonial dont le savoir servit à renforcer la domination européenne. Le journaliste néerlandais Philip Dröge, dans son ouvrage Haji. Het leven van Christiaan Snouck Hurgronje, résume bien cette ambivalence : « Ce n’était pas un universitaire ordinaire, mais un voyageur mystérieux, pris entre foi et duplicité, science et politique. »

Christian Snouck Hurgronje incarne une figure fascinante et dérangeante à la fois. Son parcours révèle combien, au XIXᵉ siècle, l’orientalisme fut souvent imbriqué dans les projets impérialistes. Sa capacité à vivre à La Mecque sous une identité musulmane témoigne d’un talent exceptionnel pour l’adaptation culturelle, mais aussi d’un opportunisme au service d’intérêts coloniaux. Son œuvre scientifique reste incontournable pour les historiens, mais son utilisation politique pose la question éthique du rôle des chercheurs face au pouvoir. Plus qu’un simple orientaliste, Hurgronje fut un homme de frontières : entre l’Orient et l’Occident, entre l’érudition et la ruse, entre l’appartenance et l’exclusion. Son histoire continue d’alimenter la réflexion sur la complexité des relations entre savoir et domination.