Peter J. Chelkowski, grand promoteur de la culture de la ta‘ziyeh

Professeur à l’Université de New York en études islamiques et du Moyen-Orient, il consacra sa vie à présenter au monde la profondeur et la richesse de l’islam et des traditions iraniennes, corrigeant les incompréhensions occidentales.

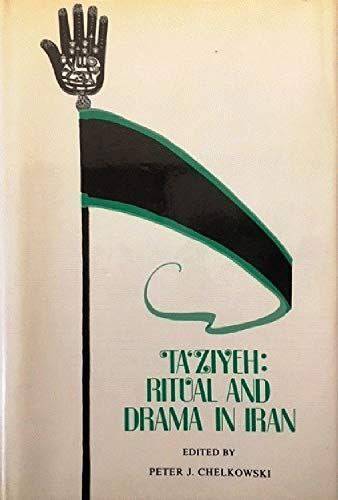

Son ouvrage majeur, Ta‘ziyeh: Ritual and Drama in Iran, est issu du premier symposium international sur la ta‘ziyeh, organisé à l’université de Shiraz en août 1976 dans le cadre du Festival des Arts de Shiraz-Persepolis, dont Chelkowski était le directeur scientifique.

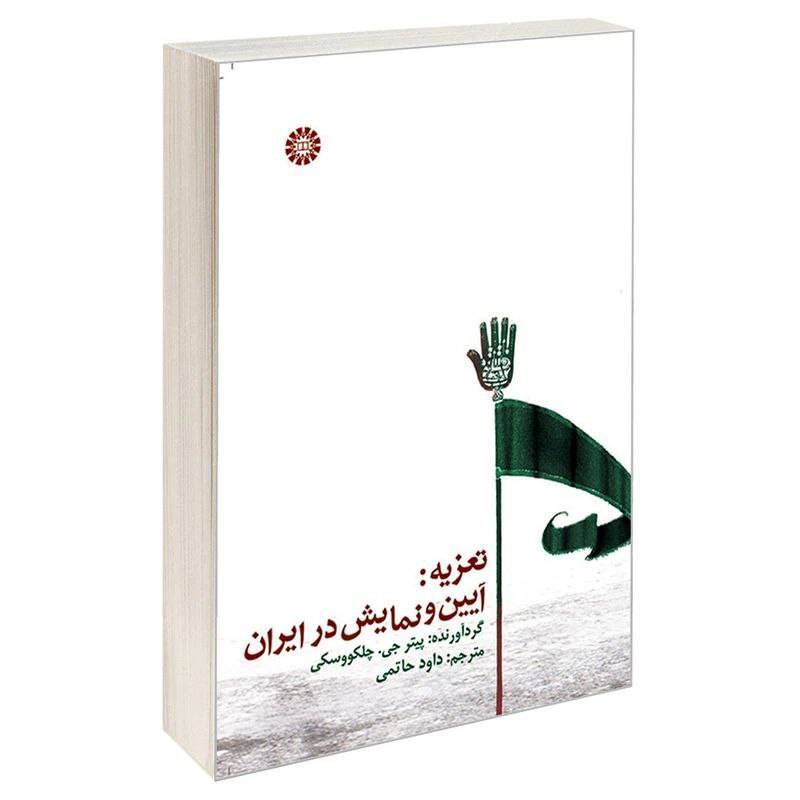

Ce livre, publié en anglais à New York en 1979, réunit des articles de chercheurs iraniens et étrangers sur les dimensions historiques, philosophiques, esthétiques et anthropologiques de la ta‘ziyeh. Traduit en persan en 1988, il reste une référence essentielle.

Parmi les contributions notables figurent celles de Mayel Baktash sur la philosophie de la ta‘ziyeh – unique étude de ce genre –, d’Ehsan Yarshater sur les rites préislamiques, ou encore de Jean Calmard apportant des données préliminaires pour un vaste projet de recherche. L’ouvrage comprend aussi une bibliographie méthodique de Chelkowski, couvrant toutes les langues et périodes, précieuse pour les chercheurs.

Le chercheur iranien Reza Kouchakzadeh, lors d'une interview accordée à IQNA, souligne que cette compilation n’a toujours pas d’équivalent, tant par la diversité de ses auteurs que par la rigueur scientifique. Pour lui, Chelkowski a donné à la ta‘ziyeh une visibilité mondiale et a inspiré une génération entière de chercheurs iraniens à travailler avec méthode et ouverture.

Il rappelle également que Chelkowski, malgré ses origines étrangères, parlait toujours de la culture iranienne comme de « notre culture » et ressentait une émotion particulière devant la représentation du martyre d’Abbas ibn Ali.

Chelkowski, tombé amoureux de la ta‘ziyeh après en avoir vu une représentation à son arrivée en Iran, apprit rapidement le persan et parcourut le pays pendant trois ans pour observer les variantes régionales. Titulaire d’un doctorat de l’Université de Téhéran sur l’histoire et la littérature de la ta‘ziyeh, il développa une approche scientifique et comparative qui inspira nombre de travaux ultérieurs. Sa vision était culturelle, non politique, et il entretenait un lien personnel avec la mémoire d’Achoura.

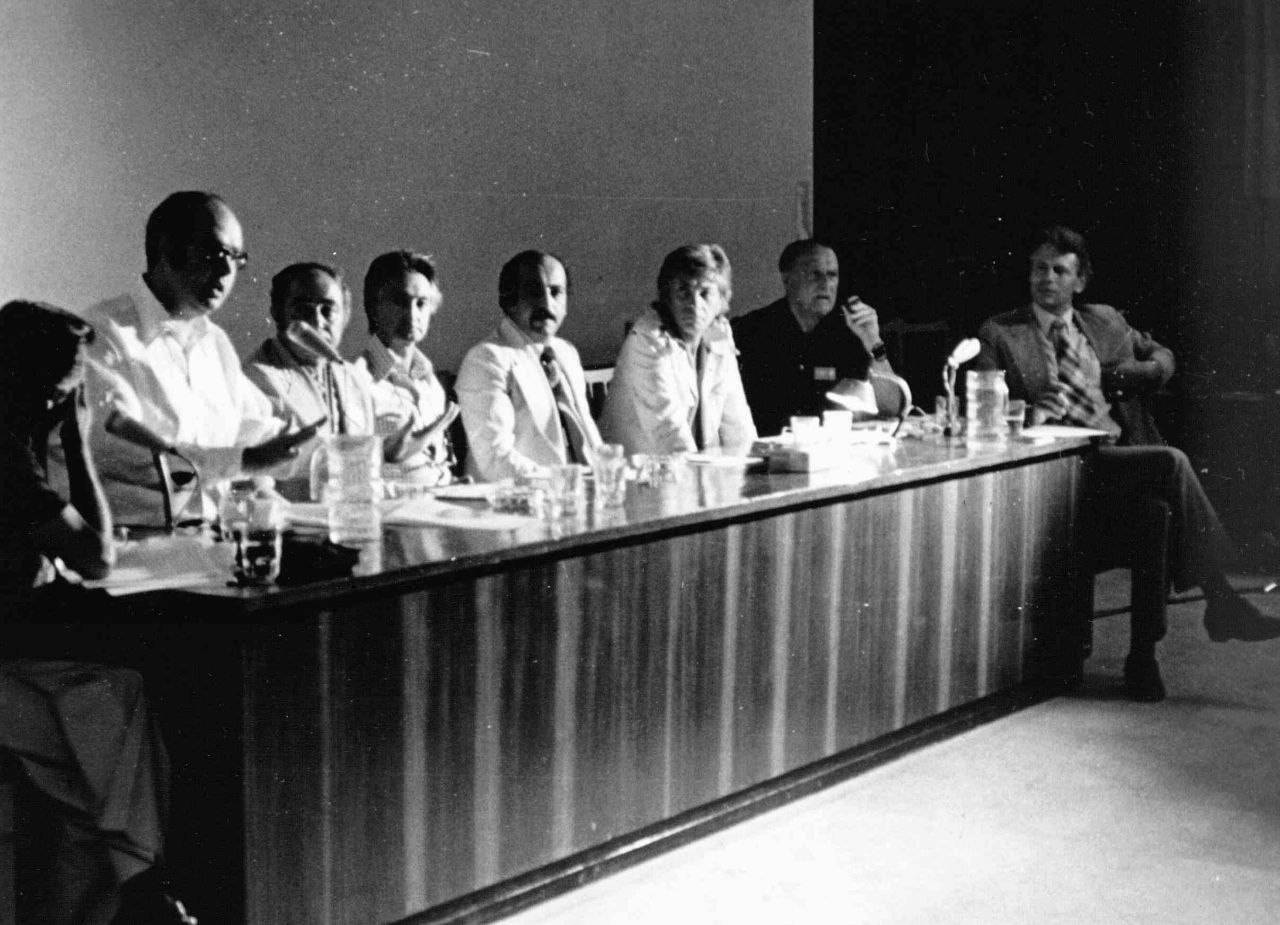

Le symposium de 1976 réunit des chercheurs d’Iran, de Turquie, d’Inde, du Pakistan, d’Europe et des États-Unis. Pour la première fois, la ta‘ziyeh fut étudiée dans un cadre académique international.

Parallèlement, des représentations furent données dans les hussayniyahs de Shiraz et une exposition montra costumes et manuscrits anciens. Selon Kouchakzadeh, cette rencontre fut un tournant décisif, jetant les bases d’une reconnaissance de la ta‘ziyeh comme patrimoine culturel universel.

Chelkowski poursuivit son travail après la Révolution islamique, publiant articles et conférences à travers le monde. Il coordonna en 2005 un numéro spécial de la revue TDR: The Drama Review entièrement consacré à la ta‘ziyeh, présentant des études inédites et confirmant que ce théâtre rituel offrait encore un champ d’investigation inépuisable.

Il contribua également à l’Encyclopaedia Iranica et initia des événements, comme la présentation en 2002 au Lincoln Center de New York de trois représentations traditionnelles iraniennes, enregistrées pour les archives.

Son intérêt dépassait l’Iran : il étudia la diffusion de la ta‘ziyeh jusqu’à Trinité-et-Tobago, où elle avait été introduite par des migrants indiens chiites et transformée en festival local (Hosay). Dans un article intitulé From Iran to Trinidad, il analysa ces adaptations tout en soulignant la persistance du caractère rituel.

Kouchakzadeh voit dans le travail de Chelkowski un modèle durable : associer recherche scientifique, collecte de sources et dialogue interculturel. Il rappelle que l’héritage du symposium de Shiraz fut reconnu en 2012 lors d’un colloque national sur la shabih-khani (ta‘ziyeh) à l’Académie des Arts de Téhéran, où les organisateurs revendiquèrent explicitement cet héritage intellectuel.

Jusqu’à la fin, Chelkowski a œuvré pour que la ta‘ziyeh soit comprise non seulement comme un rituel religieux, mais aussi comme un art vivant, capable de créer des passerelles entre les cultures. Grâce à des témoins et chercheurs comme Reza Kouchakzadeh, son apport continue d’inspirer de nouvelles recherches et de nourrir la transmission de cette tradition.