Les manuscrits coraniques au cœur de la bibliothèque du Vatican

Selon le site Leaders Arabiya, parmi ce legs, les manuscrits coraniques occupent une place de choix et témoignent des échanges intellectuels et culturels qui ont marqué l’histoire.

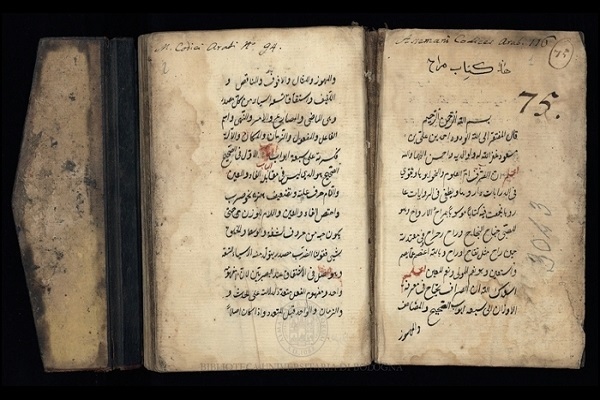

Au fil des siècles, l’Italie a accumulé une importante collection de manuscrits arabes, venus du Machrek, du Maghreb, de l’Empire ottoman, d’Iran ou encore d’Inde.

Ces documents rares et précieux rappellent la richesse de la transmission du savoir et la manière dont l’héritage islamique s’est diffusé bien au-delà du monde musulman.

Les manuscrits arabes et coraniques en Italie

L’intérêt des institutions italiennes pour les manuscrits orientaux remonte au XVe siècle. Dès 1441, lors du concile de Florence, le Vatican commença à rassembler des ouvrages apportés par des religieux venus d’Alexandrie et de Jérusalem.

L’essor de l’imprimerie avec l’édition Médicis en 1584 favorisa ensuite la diffusion et la préservation de ces textes.

Des figures comme Giuseppe Caprotti jouèrent un rôle essentiel dans l’acheminement des manuscrits, notamment depuis le Yémen. Grâce à ses collectes, la bibliothèque Ambrosiana de Milan devint l’un des principaux dépôts de manuscrits arabes après le Vatican, avec plus de 2 000 exemplaires.

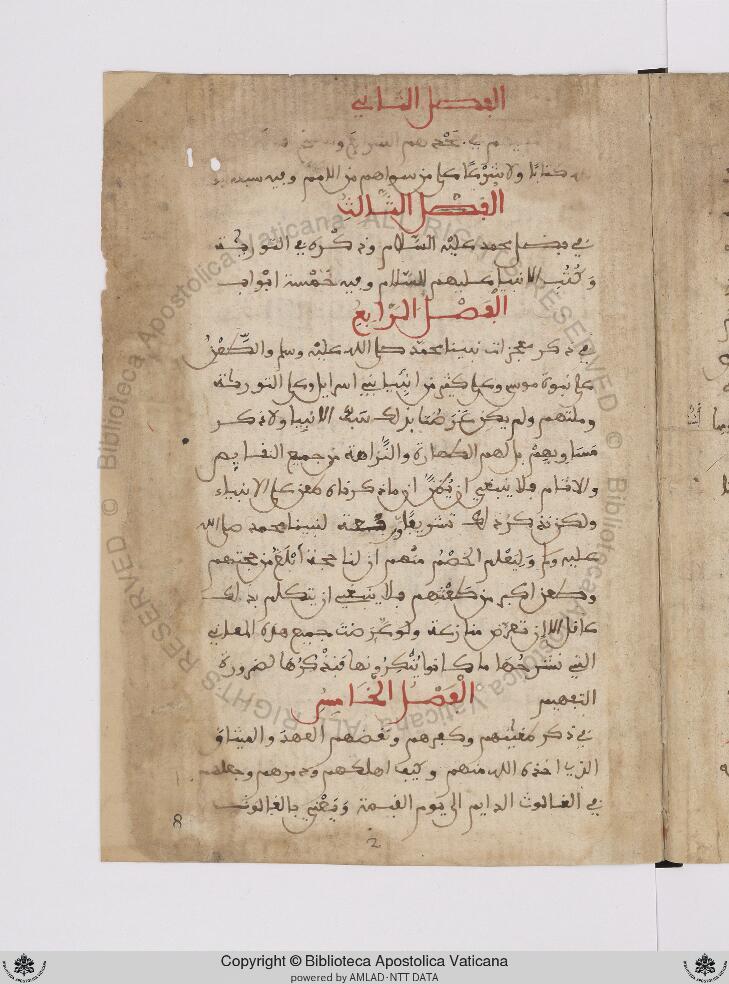

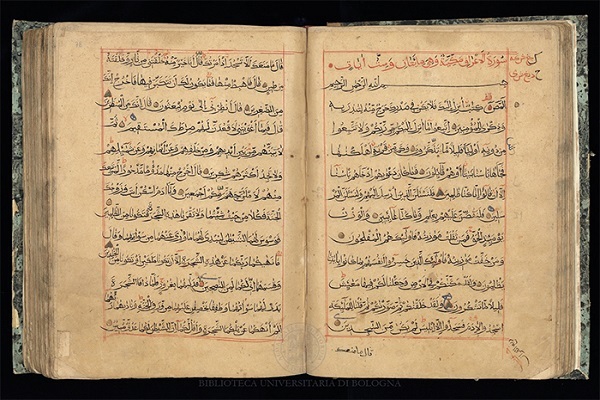

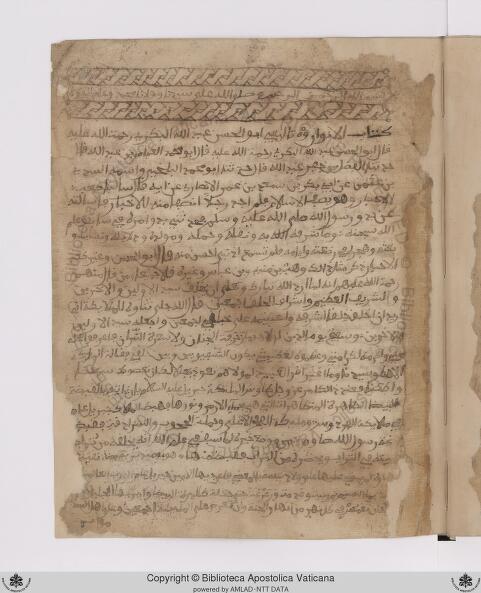

La bibliothèque du Vatican, fondée officiellement en 1475, constitue toutefois la collection la plus prestigieuse. Elle conserve près de 75 000 manuscrits, dont 2 217 en arabe. Parmi eux, 144 copies coraniques, parfois incomplètes, mais d’une valeur exceptionnelle.

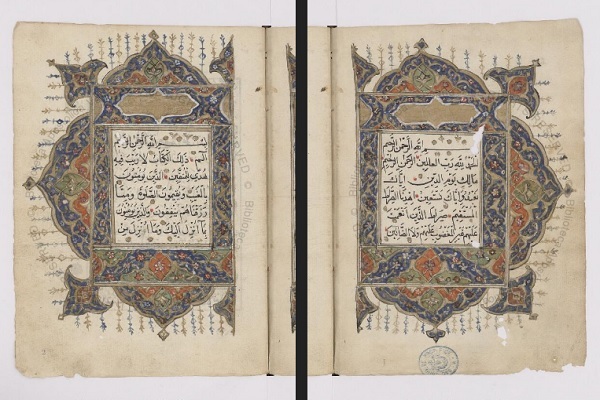

Ces manuscrits proviennent de diverses régions islamiques : Maroc, Afrique saharienne, Machrek, Empire ottoman, Iran et Inde. Certains exemplaires marocains, richement enluminés et copiés avec un soin particulier, datent de la fin du XVe siècle et proviennent de la grande mosquée Zaytouna de Tunis.

La singularité des manuscrits coraniques du Vatican

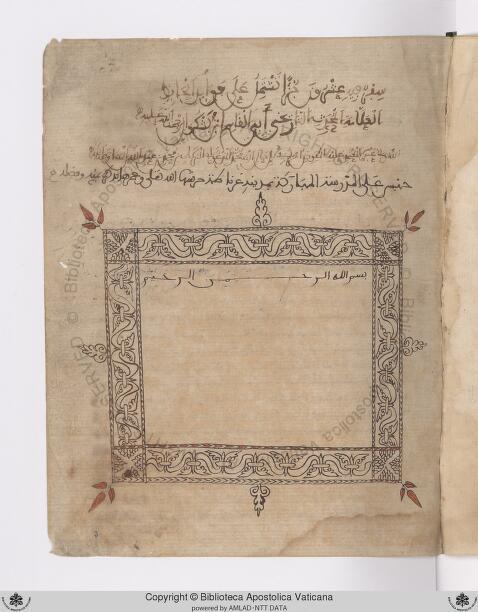

Les exemplaires conservés à Rome se distinguent par leur diversité et leur rareté. Certains portent des enluminures raffinées, comme un Coran dont les deux premières pages sont décorées d’un travail d’ornement exceptionnel.

On trouve également un manuscrit coranique rédigé en caractères hébraïques, datant du début du XVe siècle et ayant appartenu au philosophe Giovanni Pico della Mirandola, ce qui illustre les échanges intellectuels entre cultures.

Outre les Corans, d’autres manuscrits islamiques complètent ce patrimoine : un recueil d’ahadith andalous destiné à une école de Grenade, des traités comme al-Kafi fi al-fiqh d’Ibn Abd al-Barr, ou encore Jawahir al-Quran d’Abu Hamid al-Ghazali. Ces œuvres couvrent des domaines variés allant du droit à la théologie en passant par la littérature spirituelle.

L’importance de ces collections ne réside pas seulement dans leur rareté matérielle, mais aussi dans leur rôle de passerelle entre civilisations.

Elles rappellent que l’héritage islamique, bien qu’abrité dans une institution chrétienne, participe pleinement à la mémoire universelle du savoir. Ainsi, les manuscrits coraniques du Vatican, aux côtés de ceux de Milan et de Rome, incarnent la richesse d’un dialogue intellectuel séculaire entre Orient et Occident.