Les traductions du Coran en bulgare : un parcours historique et spirituel

Selon le site muslimsaroundtheworld, longtemps, la communauté musulmane de Bulgarie, majoritairement composée de Pomaks, n’avait pas ressenti le besoin de traduire le texte sacré, maîtrisant déjà l’arabe et le turc ottoman.

Cependant, les transformations survenues après la chute de l’Empire ottoman et l’affirmation du bulgare comme langue officielle ont progressivement conduit à la nécessité de rendre le Coran accessible dans la langue nationale.

Cinq traductions majeures, réalisées entre les années 1920 et 2023, reflètent à la fois les défis et les avancées de cette entreprise intellectuelle et spirituelle.

Des débuts difficiles : entre politique, religion et identité linguistique

Les premières tentatives de traduction du Coran en bulgare remontent aux années 1920, dans un contexte où le gouvernement cherchait à renforcer son lien avec les Pomaks, musulmans bulgares vivant principalement au sud du pays.

Ces efforts s’inscrivaient dans une politique d’intégration nationale, visant à rapprocher cette population de la culture bulgare tout en limitant l’influence ottomane.

Jusqu’à la fin des années 1930, les musulmans de Bulgarie utilisaient encore l’alphabet arabe. Mais en 1938, le roi Boris III imposa l’usage de l’alphabet latin, marquant la fin d’une ère d’écriture islamique traditionnelle.

Quelques années plus tard, l’arrivée du régime communiste en 1944 entraîna une répression sévère des religions, en particulier de l’islam, associé au passé ottoman.

Malgré ce climat hostile, certaines initiatives isolées virent le jour : en 1930, des missionnaires protestants traduisirent le Coran à partir de la version allemande, suivis, en 1944, d’une traduction dérivée de l’anglais.

Ces versions, réalisées sans connaissance directe de l’arabe, manquaient de précision mais marquaient un premier pas dans l’histoire de la transmission du message coranique en bulgare.

Les cinq traductions majeures du Coran en bulgare

Après la chute du régime communiste, un renouveau spirituel et intellectuel permit à la Bulgarie de redécouvrir ses racines religieuses. En 1991, la première traduction notable fut publiée par la communauté ahmadie, marquant un tournant dans la diffusion du texte sacré.

Deux ans plus tard, en 1993, Nadim Kenjiev, un Turc d’origine et ancien grand mufti de Bulgarie, publia une traduction issue du turc, contribuant ainsi à une meilleure compréhension du Coran parmi les musulmans du pays.

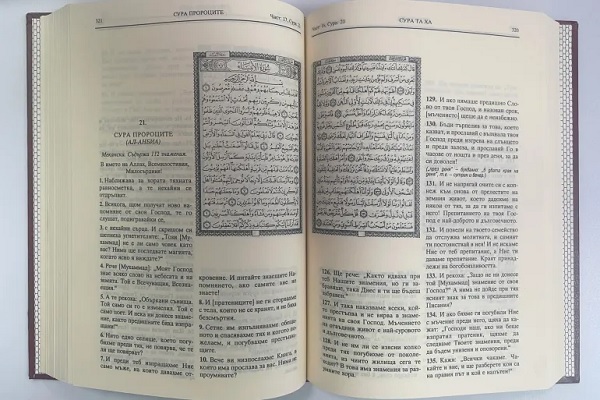

En 1997, une étape essentielle fut franchie grâce au professeur Tsvetan Teofanov, arabisant reconnu, qui réalisa la première traduction académique directement à partir de l’arabe.

Son œuvre, publiée à Sofia, fut saluée pour sa rigueur scientifique et son respect du sens originel. Plusieurs éditions révisées suivirent, en 1999, 2006, 2008, 2019, 2022 et 2025, consolidant son statut de référence majeure.

Une autre traduction importante vit le jour en 2009, signée du linguiste Ivan Dobrev, né en 1938, qui proposa une approche philologique et culturelle du texte.

Enfin, la plus récente traduction, publiée en 2023 par Ali Khayr al-Din, ancien mufti de Sofia, s’appuya principalement sur les traductions turques, tout en cherchant à rendre le message coranique plus accessible au grand public bulgare.

Les traductions du Coran en bulgare illustrent l’évolution historique, religieuse et culturelle d’un pays situé au carrefour de l’Europe et du monde islamique.

De la méfiance politique du début du XXᵉ siècle à l’ouverture académique et spirituelle du XXIᵉ, ces cinq œuvres représentent autant d’étapes vers une meilleure compréhension du message universel du Coran.

Elles témoignent aussi de la volonté constante des musulmans bulgares de préserver leur foi et leur identité dans une société en perpétuelle transformation.